近日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,明确提出要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领,通过开放场景等支持技术落地。要着力优化人工智能创新生态,强化算力、算法和数据供给,加大政策支持力度,加强人才队伍建设,构建开源开放生态体系,为产业发展壮大提供有力支撑。

随着“人工智能+”迈入规模化应用新阶段,如何提升人工智能产业的创新与转化效率,已成为亟待破解的关键课题。在人工智能时代,国有企业应如何担起“破题者”与“示范者”的角色,通过强化基础要素供给、拓展产业应用场景,推动人工智能与实体经济深度融合提速,让千行百业共享智能化升级红利?在2025世界人工智能大会期间,北京电控旗下人工智能产业公司北电数智CMO杨震接受新华网记者专访,针对前述问题,深入解读了北电数智积极践行“AI新国企”的使命担当,以及在AI发展战略、产业赋能、生态建设等方面的核心思考与具体实践。

北电数智CMO杨震 北电数智供图

以“四链融合”,在高复杂与高不确定性中锚定方向

从技术研发的实验室,到市场应用的广阔天地,再到行业生态的构建,人工智能的发展是环环相扣的系统命题,裹挟着前所未有的复杂性——既要平衡技术创新与商业落地的节奏,又要精准适配千行百业的差异化需求,还需跨领域高效整合各类资源。同时,也充满着诸多不确定性——不同行业、不同企业对AI的接受度难以充分预判,政策监管的边界持续调整,基础技术的突破方向也充满未知。

“这种复杂性和不确定性,恰恰是AI产业的常态。”在杨震看来,应对这些挑战的关键,就是要把场景、技术、人才和资本拧成一股绳,做好产业链、创新链、人才链、资本链的“四链融合”。

“首先是以产业链布局作为核心锚点。不管技术怎么变,最终要服务产业;不管场景多么复杂,总能从中找到共性痛点。”基于这一认知,北电数智构建了系统化的应对思路——面向工业、医疗、政务、泛家居等传统行业,通过打造垂类大模型矩阵精准对接场景需求,打造可复制的“样板间”并规模化推广,推动传统产业“升链”;面向具身智能、AI4S等新兴领域的关键环节,通过共性技术平台提供支撑,构建起从创新突破到产业落地的完整链路,助力新兴产业“建链”。

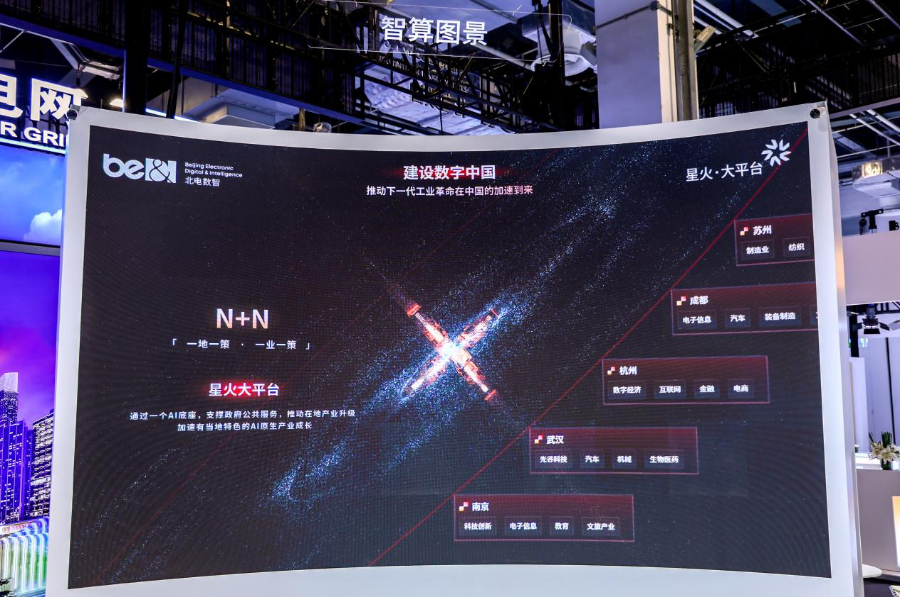

北电数智星火·大平台 北电数智供图

围绕产业链需求,布局创新链,驱动核心技术攻关和突破,简单来说就是“产业缺什么就攻什么”,如针对人工智能产业发展中瞄准国产芯片商用难、模型应用落地难、数据价值释放难三大产业痛点,北电数智以“三个100”重点项目“北京数字经济算力中心”,人工智能领域集成电路重点项目“先进计算迭代验证平台”等重大项目为牵引,建设具备算力、算法、数据等全栈能力的AI平台,坚持创新为本、技术带动,攻克人工智能产业卡点问题。

这种以产业需求、技术需求为导向的模式,也决定了“人才链”的构建逻辑,企业组织架构不再是传统的“金字塔”,而更像一棵“松树”,树冠是顶尖科学家,树干是行业深耕十余年的青壮年专家。其中,行业专家负责发现各领域痛点,技术专家则带队攻关,以“专家领导专家”的模式打造“研究-应用-生产”的产研闭环。

资本链的作用是为上述过程提供保障。相较于金融领域常说的“耐心资本”,杨震更倾向用“远见资本”来倡导人工智能领域的投资逻辑。“不应单独看一件事半年或者一年的商业化结果,而是要以始为终,去看它在产业链里面的关键价值所在,以及它未来的发展前景。”

在他看来,“高不确定性本身就是最大的确定性”。四链融合的核心价值,就是让每一次技术迭代都能以最高效路径完成商业闭环,为AI规模化落地提供源源不断的动能。

北电数智亮相2025世界人工智能大会 北电数智供图

立足产业基础、因地制宜打造精准赋能的价值闭环

人工智能的落地并非一套“万能公式”。不同地区的产业基因、资源禀赋千差万别,有的城市是AI企业聚集的创新高地,有的地方以传统制造为支柱,还有的很多地区依然面临数字化基础薄弱的难题;而不同行业的痛点也是各有侧重,工业关注全流程提质增效,医疗聚焦解决优质资源不均衡,政务则看重服务精度和准确性。这种显著的差异性,决定了人工智能的推广不能“一刀切”,必须扎根当地土壤,找到适配的路径。

“‘人工智能+’要真正落地,要立足产业基础,因地制宜、量身订制、精准施策,推动生产力发展。”杨震表示,北电数智秉承“一地一策、一业一策”的理念,以城市级AI底座激活区域场景,以行业多场景赋能打通价值闭环,从而形成一套为不同区域、不同行业的智能化转型升级提供助力的实践参考样本。

具体到区域落地,以北京数字经济算力中心为例,通过整合全栈AI能力,提供定制化策略、算力配置和服务方案,构建起城市级AI底座,目前已服务于朝阳区影视文化产业,加速创意孵化。“比如导演出一个想法和一些基本的脚本框架,AI就可以进行扩写,生成分镜,再结合人的反馈意见生成整段视频,并进行修帧等等,大幅简化影视创作流程。尤其今年短剧流行,这种全新的影视创作范式能够创造不小的价值。”

而面对佛山这样泛家居产业集群发达的城市,他们则选择把 “样板间”直接搬进车间。“我们走访了佛山30余家企业,锁定获客难、设计慢、成本高、交付差等痛点”,杨震介绍,依托北电数智针对佛山产业转型需求助力打造的南海桂城智算中心,输出从营销获客、AI设计到柔性生产调度的全链路AI方案,并针对不同细分场景打造“样板间”。“通过快速复制和滚动效应,自然形成商机招商,把当地的生态企业聚拢过来,逐步培育出具有地方产业特色的人工智能产业。”

这两地的施策实例,证明了唯有深耕区域产业土壤、精准对接需求场景,方能让人工智能真正成为产业升级的催化剂。

如今,这种精准施策的思路已从城市延伸到乡村和基层。在北京市怀柔区北沟村,一个300户人家的山村,依托“乡村振兴幸福大模型”,基于AI乡村大模型管理支撑平台和乡村振兴知识中台,带来AI助理村支书、网格化治理、文旅助手、健康管理助手等智能化创新应用,实现人工智能、大数据与乡村治理场景的深度融合。北电数智也在与中日友好医院等医疗机构合作,构建贯通数据要素激活、模型能力强化、场景落地应用的全链条医疗数智化体系,通过打造AI导医导诊、AI全科医生助手等应用,贯通“病患-基层机构-医院”服务链路,加速AI在医疗行业深度渗透,为破解“看病难、看病贵”提供了智能化解决路径。

北京市怀柔区北沟村AI助理村支书 北电数智供图

数据、算力、模型在田埂上跑成闭环,乡村也不再是数据的洼地,转而成为新质生产力的源头活水。“人工智能只有先听懂土地的呼吸,才能长出产业的根。”杨震说。

夯实AI创新基座,激发基础要素协同的乘数效应

随着人工智能向产业场景不断渗透,对AI技术的落地提出了更务实的要求。然而,在技术势能转化为产业动能的过程中,算力适配不精准、行业数据难流通、模型与场景“两张皮”等问题依然突出,成为制约AI深度赋能产业的瓶颈。

“从底层支撑到场景落地,算力、模型、数据等基础要素与应用场景的协同共振至关重要。我们一直在做系统性布局,让AI的协同效能真正释放出来。”

杨震举例说,在算力和模型层面,北电数智承接的人工智能领域集成电路重点项目“先进计算迭代验证平台”,聚焦国产芯片、模型与场景的交叉适配和验证。“这不仅能打通产业链断层,更能帮助国产芯片加速实现商业化落地,在当前国际形势下,为我国AI产业自主可控注入关键动能。”

数据作为AI的“血液”,其流通与价值释放一直是行业痛点。杨震介绍,北电数智通过可信数据服务破局,“让沉淀在各行业的高价值数据从‘资源’变为‘资产’,激活数据要素价值,为垂直行业模型开发与智能应用筑牢根基。”有了模型和数据能力的支撑,北电数智面向应用层的新天・智能体平台,能够帮助企业能够快速构建各类AI应用,适配五花八门的产业场景。

新天·智能体平台 北电数智供图

“算力、模型、数据与应用的充分协同,能够以乘数效应激活产业生态活力,促进构建开放包容、协同共进的人工智能发展格局。”杨震认为,“AI新国企之‘新’,在于融国家需要、技术创新、市场化机制三位于一体,在充满不确定性的赛道上保持踏浪前行的笃定,服务国计民生。”

从实践结果来看,北电数智的路径本质上是推动人工智能从 “技术力”向“生产力”转化。于地方政府而言,实现从产业赋能到产业生态的建设,促进区域经济发展;于企业而言,通过“样板间”降低试错成本,让AI技术精准解决生产、销售、服务中的实际问题;于行业,促进形成可复制的落地范式,让人工智能在千行百业“扎下去”。随着“人工智能+”行动向纵深推进,这样的实践也将为人工智能发展道路注入更多确定性,为中国式现代化提供有力支撑。(文/朱家齐)