走进帕西格河畔废墟带

帕西格河畔

文/《环球》杂志记者 聂晓阳(发自马尼拉)

编辑/吴美娜

正值雨季,马尼拉的天空始终低垂着灰色的面纱。帕西格河水涨得厉害,褐黄的河流咆哮着卷携着上游的树枝、塑胶、旧拖鞋与不知名的残骸,从城市的深处冲刷而来。空气中弥漫着一股刺鼻的腐殖味,混杂着柴油尾气和潮湿水汽的苦涩。

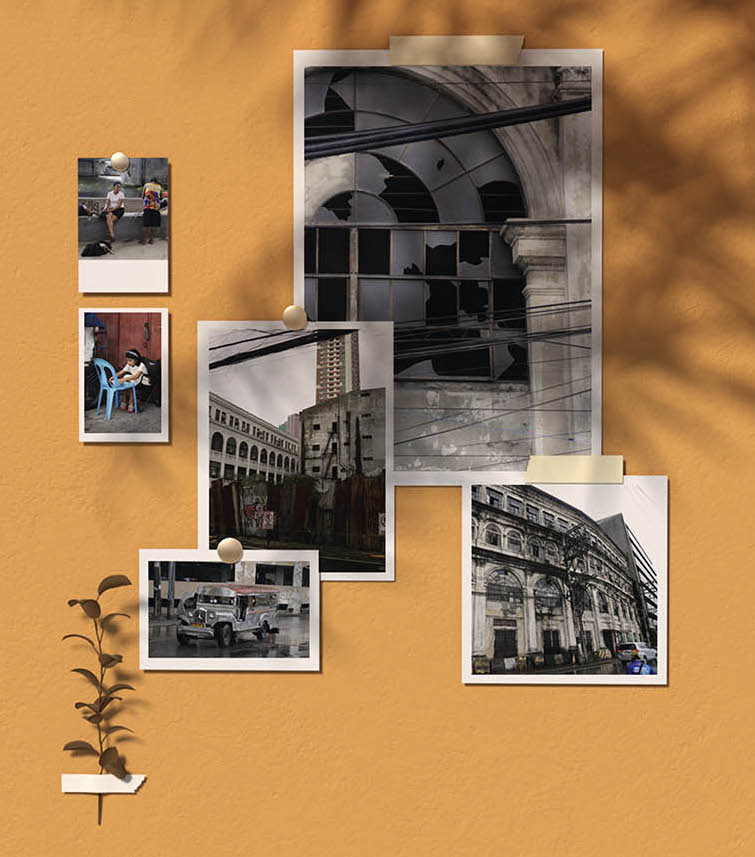

这是一个周末,我正走在帕西格河畔探秘建筑废墟的步行道上。朋友告诉我,如果想要深入了解马尼拉,就应该来帕西格河边走一走。这里曾是这个城市最繁荣的金融街,坐落着多座殖民时代和战后工业时期的地标性建筑,马尼拉的金融、航运、邮政、仓储等汇聚于此,但到了今天,功能退化、产权混乱、维修资金短缺等原因导致这些建筑被长期闲置,形成了独特的“河畔废墟带”。

帕西格河畔的废墟建筑群,曾见证过马尼拉从西班牙殖民、美国统治到共和国初建的政治经济轨迹,也记录了战火、地震与时代流变下的伤痕。这里原本只是城市更新缓慢留下的“被遗忘的角落”,却在近年悄然成为摄影师、历史观察者与城市探索者眼中的“网红线路”。

中国城牌坊

遗落在热带的西方梦境

我从河畔的中国城出发,走进了这个废墟建筑群。马尼拉中国城,据说是全世界最古老的华人聚落。西班牙殖民者出于防范与控制的心理,将华人排除在当时的王城之外,指定在帕西格河对岸的土地上建立社区。没想到,这座因被排斥而成的聚落,竟发展成了马尼拉最早的商业中心之一。

周末的帕西格河岸并不热闹,却不乏生活气息。一队孩童在当地教练的带领下在河边空地上练习着武术。周围偶尔可见卖饮料的小贩、在桥下小坐的老人、兜售零食的阿姨以及骑车打包外卖的小哥。这样的画面令我想起一句老话:“城市的温度,不取决于它的天际线,而是取决于它的边角生活。”

我的河岸废墟遗迹之旅始于El Hogar大楼。“El Hogar”是西班牙语,原意为“家庭”或“家园”。它矗立在河岸边,像一尊从旧电影中走失的雕像,沉默、残破,却仍带着不可忽视的威严。

查阅资料可知,El Hogar大楼曾是马尼拉帕西格河岸最具象征性的老建筑之一,其建筑风格与历史功能深刻反映了菲律宾20世纪初的殖民经济结构与西式审美体系。它建于1914年,是菲律宾在美国殖民时期引入Beaux-Arts(美术学院派)建筑理念的代表作,这种风格源于法国巴黎美术学院,强调对称布局、立面雕饰、经典比例与装饰性细节。

在历史的辉煌时期,它曾经容纳El Hogar保险公司以及众多的银行、航运公司和商业机构,大楼有着大理石楼梯、铁艺阳台、雕花立柱和错落有致的拱窗。但现在,人去楼空,玻璃大多已破碎,窗棂断裂,有的甚至被铁板封死;墙缝间长出了草,墙体下曾经雕琢过的石纹、浮雕与字迹大多已随时间近乎完全磨灭。

我用长焦镜头拉近拍摄那些残留的细节:柱头上的涡卷花饰、阳台栏杆的锈斑和模糊不清的浮雕铭文。在这一刻,它不再是“拍照地标”,而是一段被风吹雨打后遗落在热带的西方梦境。站在它的阴影下,甚至能听见来自墙体内部深沉的回响。或许,它早已不再是功能性的存在,但却仍以姿态提醒人们——这个城市曾试图拥抱“现代性”,只是后来拥抱落空,建筑被遗弃,成为废墟。

朋友告诉我,这座建筑在二战中受损后曾被有限修复,但真正让它风光不再的是战后马尼拉经济中心逐步远离,以及长期的产权纠纷、维护成本高昂、城市政策忽视等原因。“别看El Hogar外表残破,但它仍是马尼拉现代城市史的一个缩影,见证了马尼拉从繁荣到战争、从复苏到资本转移与城市衰退的全过程。它的每一处剥落的石雕、封闭的拱窗,都在低语一个关于理想与遗忘、现代性与废墟的故事。”朋友说。

帕西格河畔一幕

看见城市命运与社会演变

离开El Hogar大楼废墟继续沿着河岸走,很快一排排废弃的仓库映入眼帘。这些老仓库的外墙大多已被涂鸦覆盖,门窗破裂,内部空空荡荡,但它们的存在却极为真实:它们曾是物资搬运、商贸调配的核心节点,如今则成为“遗忘机制”的物证。

朋友推荐必看的另一个废墟是雷吉娜大楼。这也是帕西格河岸最具历史意涵的老建筑之一,其建筑风格与功能变化浓缩了菲律宾从20世纪初一直到今天的城市命运与社会结构演变。经历百年风雨,这座1915年建成的建筑仍“风韵犹存”:底层高大、通透,上层简洁收束,红砖与灰石并存,几何图案浮雕与拱形窗棂和门楣的装饰依然楚楚动人。

抵达这栋建筑时,天空掉下来细密的雨滴。我看到,它的底层出租给几家商铺,上层却门窗紧封,显然已经长期未用。底层一些商铺门口挂着褪色的牌子,有一家写着“菲中物流公司”,门前两位中年男子在吃便当,边吃边看手机视频,面无表情。楼上窗户紧闭,一片死寂,仿佛整个世纪都被封存在里面。几只鸽子在楼顶的屋檐上踱着步,时不时俯瞰街道,又飞走。

朋友介绍说,这栋建筑是由菲律宾近代最重要的画家之一胡安·卢纳之子、著名建筑师安德烈斯·卢纳设计,最初为多家保险公司、银行、航运商与进出口企业总部所用,服务帕西格河沿岸蓬勃发展的航运、仓储、保险与外贸业。二战后,尽管周边城市设施严重受损,雷吉娜大楼仍作为少数幸存老楼之一继续使用,但入驻机构从外商主导转为本地商户和事务所。后来,随着新的商业区兴起,加上产权分散、年久失修、城市规划真空等,让这栋建筑如今处于“半废墟”状态,维持着一种“似有若无”的存在感。

但这种“半废墟”也让它有了一种特殊的吸引力,因为在它身上凝结着尚未完结的历史,并以真实、粗粝与层叠的历史感,成为人们感知城市褶皱与沉默的独特场所。在这座半废墟面前,我仿佛听到这个城市被遮蔽的某种声音。

帕西格河畔一幕

菲律宾工业化的未竟之梦

继续前行,我来到被称作“工业码头”的地方。这里曾是马尼拉主要的港口仓储区与工业运输节点,有服务于海关、仓储、航运、铁路等的很多基础设施,如今大部分设施已废弃,成为马尼拉从西班牙殖民、美国接管、战后独立再到工业衰退的百年城市变迁的见证。朋友说,这里曾是马尼拉搬运、流通、协调的中心,也是中国茶叶、丝绸、瓷器以及墨西哥货船的中转站,如今却成了静止、滞留与遗忘的象征,是“马尼拉城市空间诞生与瓦解的重要隐喻”。

实际上这一区域的被废弃也代表了菲律宾工业化的未竟之梦。曾几何时,随着铁轨、货车码头、蒸汽吊机陆续引入,以及大量钢筋混凝土结构的仓库与装卸平台的建设,菲律宾的“工业强国梦”似乎已经不远。但是,二战的战火摧毁了河岸两侧的几乎全部基础设施,而自20世纪中叶开始的工业外迁与都市更新滞缓也加剧了这一区域的衰退。路轨断裂、吊机锈蚀、货轮不再靠岸,仓库也逐步闲置,部分区域沦为了非法棚户和灰色交易场所。

目前,虽然帕西格河再治理工程已经纳入政府的开发蓝图,但进展缓慢,这片陷入沉睡的空间的未来仍悬而未决,残破建筑依旧伫立,仿佛一处难以言说的城市伤口。

站在工业码头区望向帕西格河对岸,有一座十分宏伟却又破败的建筑,那是马尼拉国家邮政大楼。这座建筑建于1926年,曾是菲律宾在美国殖民时期典型的古典复兴风格地标建筑,是菲律宾连接世界的通信命脉。大楼在二战中曾被轰炸摧毁,战后重建,然而2023年5月,一场突如其来、彻夜燃烧的大火焚毁了大楼主体结构,内部珍贵的邮政档案、文献与古老设备几近全毁,“代表着菲律宾近现代国家认同的一个象征”被吞没于火光之中。如今,大楼的残骸静默于河岸,成为城市记忆断裂的又一个最新的隐喻。

这段帕西格河徒步旅程中必须经过的另一站,是横跨河上的琼斯桥。这座桥建于20世纪20年代末,其命名来自1916年提出菲律宾朝自治过渡的关键法律文件的美国国会议员威廉·琼斯。该桥最初设计为仿巴黎塞纳河桥梁的古典风格,后多次毁损并重建。最近一次重修是2019年,由当地华侨捐款并有中国企业参与重修,恢复了其欧洲风情的风貌,成为马尼拉历史地标与城市怀旧工程的典型案例,也是情侣拍照与导游讲解的热门地标。

朋友告诉我,2023年7月,菲律宾政府正式成立帕西格河流机构间理事会,计划由13个机构共同推进帕西格河岸治理、住宅搬迁与城市再生。根据官方公告,第一阶段目标是在河道两岸修建25公里的长廊与公共空间,恢复轮渡系统,美化城市面貌。但现场所见仍是混乱不堪:轮渡站售票口几乎无人值守,河水翻卷着垃圾,空气中弥漫着未清除的气味。当地媒体更担心这会沦为“选举式工程”——耗资巨大却缺乏后续维护规划。搬迁低收入家庭的方案也受限于预算与选民政治的博弈,迟迟难以推进。

事实也表明,帕西格河的这些废墟,并非历史的风景线,而是结构性问题的显影图。它提醒人们,菲律宾虽然近年来经济增长迅速,国内生产总值(GDP)连年增加,金融机构也多次预言其将“跃入中高收入国家行列”,但现实远比数字复杂,经济增长并未能有效传导至底层民众和这个国家的每个角落——最近的一项民调显示,过去几个月菲律宾有超过20%的家庭经历了“非自愿性饥饿”,即至少有一次因无力购食而挨饿。

帕西格河

贫穷的注脚与改变的开始

步行在帕西格河畔,无论在路边、在桥下还是在窄小的铁皮棚子里,正像我在马尼拉的很多地方看到的一样,都有流浪汉在蒙头睡觉,有赤身露体的孩子在泥地上独自玩耍,还有一户人家在吃只有米饭的简易午餐。

这让我想起几天前在马尼拉一家书店购得的荷西·西奥尼尔的那本《我们为什么贫穷》。他在书中提出,菲律宾之所以贫穷,不是因为殖民的残酷、台风的频繁,也不是因为人民不够勤劳,而是因为“我们自己”——因为我们允许一种制度,一种由特权者设计、由惰性维持、由分裂心理支撑的制度,并让它存续至今。

菲律宾在20世纪中期曾是亚洲教育水平最高、基础设施最完备的国家之一,被称为“亚洲之星”。可今日回望,那些河畔曾象征着国家活力的大楼却一个个化为空壳。这里面既有城市空间牵引产业转移的内在规律,也与菲律宾复杂的政治经济体系有关。

荷西·西奥尼尔指出,菲律宾的土地、资本与权力,大多集中在极少数家族手中,民主的外壳下是寡头垄断的深层结构。同时,面对腐败,人们选择嘲笑而非怒吼;面对不公,人们祈祷而非抗争;面对失望,人们迁徙而非建设,逃避而非承担责任……

探访快要结束时,拍完最后一张照片,我站在河岸的石阶旁,看着对岸的邮政大楼废墟,看着身边孩子们奔跑嬉闹,看着鸽子绕过楼顶盘旋。帕西格河上的风轻轻吹拂过来,混合着思绪与尘埃。看着眼前这些破败的大楼,我想:这不仅是建筑的废墟,也是一种国家雄心和理想的暂时搁浅。这些并不“诗意”的风景在今天也许是贫穷的注脚,在未来却也可能成为改变的开始。

我在自己数十年的记者生涯中曾走过世界许多城市,见过许多废墟。但唯有这里,让我产生一种介于“未死”与“未生”、混合着绝望与希望的特殊感受。这些残缺的墙体、不合时宜的柱廊、锈迹斑斑的桥梁与水面上的垃圾,不只是过去的遗迹,它们也是这个城市仍然流动着的生命,藏着沉默但在低语的灵魂。也许,有朝一日,这些废墟能够得到一个温柔的告别,在其上迎来一个更加清醒、更加公平的国家的重生。

那时,帕西格河岸的风将不再带着臭味,桥下不再是贫困家庭唯一的栖身之所,孩子们也将能在宽阔整洁的河畔自由奔跑,老楼将重获新生,旧桥真正连接起过去与未来的和解。这座城市,将不再用遗忘来逃避疼痛,而用重生来更好地安放记忆。

手机版

手机版