(一)

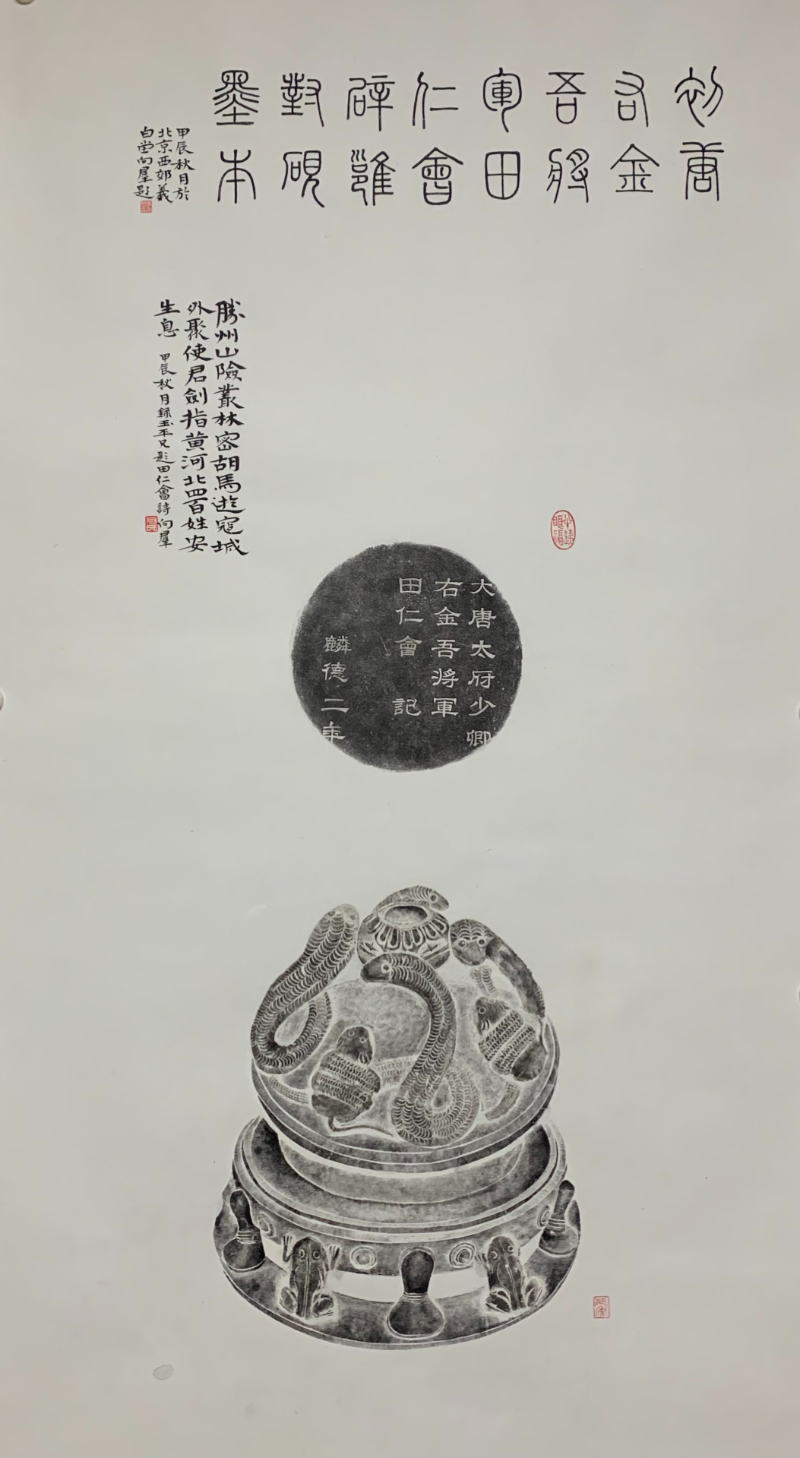

咏砚

唐· 杨师道

圆池类璧水

轻翰染烟华

将军欲定远

见弃不应赊

唐初太宗朝时期,诗歌仍传承齐梁宫体作风,大多词藻绮丽,内容虚空,满纸艳丽之色,令人吟诵者极少。反而是那些小巧的绝句,有感而发,言之有物,有的出于灵性,发自情怀,清丽素雅,倒是能更广泛流传。

杨师道此诗描述之砚,盛行于隋唐时期,名为“辟雍”。落笔第一句就写“圆池类璧水”,完全是逼真描述辟雍砚的形状,以及盛满墨汁之后的光景。“轻翰染烟华”,生动描绘了毛笔着墨后仿佛在笔端缭绕着无数墨色的云烟,如晨雾初升,又若落霞炊烟。轻翰,它的原意指轻捷的翅翼,语出梁·沈约《晨征听晓鸿》:“集劲风於弱躯,负重雪於轻翰”,后人多用以代指毛笔。晋傅玄《笔铭》:“韡韡彤管,冉冉轻翰,正色玄墨,铭心写言。”而才高八斗的曹植亦在《娱宾赋》中生动地描写:“文人骋其妙说兮,飞轻翰而成章。”一千个人眼中有一千个哈姆雷特,此处未尝不可理解二者兼而有之,文人骚客挥毫落墨之际不也是蝉翼轻展么?后联说的班超投笔从戎的故事。《后汉书·班超传》载:“(超)尝投笔叹曰:‘大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?’”世人都夸班超的传奇人生,唯杨师道为笔砚打抱不平。将军为了建功立业驰骋沙场,这个本可以理解,但不一定要把笔砚抛之脑后呀。文安邦、武定国,文武双全,又有何不好呢?从曹操、李世民到后来的范仲淹、岳飞、辛弃疾,都是文武双全。李世民的老师张后胤的辟雍砚和辛弃疾的涵星砚,近年都从藏家手中浮出世面,不失为盛世佳话。可惜岳飞砚现在只有拓片存世,实物不知流落何处了。

辟雍砚是流行于我国隋唐时期比较特别的一种砚台。首先是形制的特别。《礼制·王制》记载:“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”。东汉蔡邕《明堂丹令论》:“四面环水,圆如璧,后世遂名璧雍”。璧即辟,辟雍砚因其砚面呈圆形且四面环水,形同辟雍台而得名。其次是材质特别。综观中国砚文化史,砚产生于新石器时代后期,发展于汉代,成熟于唐宋,繁荣于明清。砚台每一个发展演变阶段,都有其不同的形制和工艺雕刻特色。砚质取材也极为丰富,石、陶瓷、银、铜、铁、玉、木、蚌、漆砂、砖瓦等都可为制砚的材料。砚材尽管取材十分广泛丰富,石质材料一直是主流。从最初石器时代后期的石质研磨器开始,历经汉唐,再到宋元明清,直到当代,石质由于细腻坚硬耐磨的特点,一直是砚的主要加工材料。我国四大名砚除澄泥砚外,其他三种皆为石质。而两晋南北朝至隋唐时期出现的辟雍砚,大多为陶或青瓷。所以人们在谈到隋唐的辟雍砚时,自然联想到材质为陶瓷,乃至有些文博专家在写文章时,习惯性地在辟雍砚的前面加上陶瓷二字。其实,从近几十年的考古发掘中时常能看到石质的辟雍砚。这在史料早有记载,端砚以石质细腻,发墨利毫且贮水不涸的特点在初唐武德之世就有开采并成为贡品。

(二)

郢州城外田使君

烈日赤背求甘霖

大漠策马驱流寇

京师除巫右将军

谭玉平

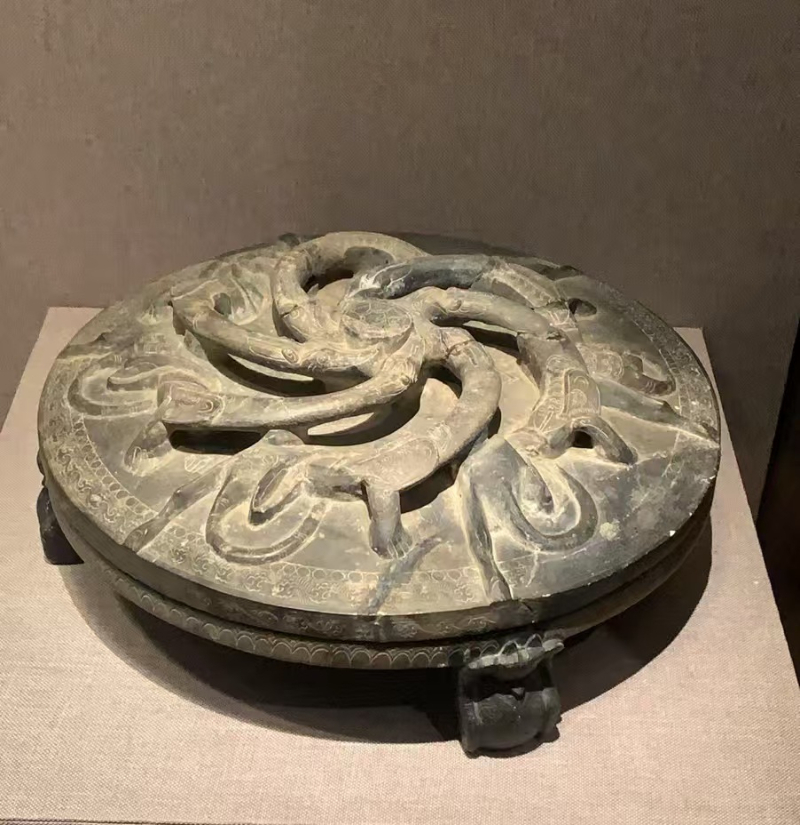

本文介绍一方初唐时期精美的辟雍砚。该砚圈足直径30.2厘米,砚池边沿直径25.2厘米,砚盖直径25.2厘米,砚高18.7厘米。圈足与砚池中间分别有六蹄足和六只蛙形立柱连接,砚边外沿饰12颗乳凸纹。砚池微凹光滑,四周水槽,砚边有子母扣与砚盖相合。砚盖环立四条雕刻精美的青蛇,蛇头拱立一小水盂于砚盖顶部中央,蛇尾分别缠绕四只小鼠。砚底有隶书铭文:“大唐太府少卿右金吾将军田仁会记,麟德二年。”

田仁会,公元601-679年,雍州长安人,祖父田轨在隋朝时担任幽州刺史,被封为信都郡公。父亲田弘,官至隋朝陵州刺史。据《旧唐书》记载,贞观十九年(645),居于大漠以北的突厥趁唐太宗东征之际,发数万骑兵偷袭黄河以南。唐太宗闻报,诏令大将执失思力与田仁会领兵迎击。仁会奉令,先率一些老弱残兵接战,佯装败退,诱敌深入夏州,然后出其不意,发精兵突然进攻,一举击溃敌人。这一战摧毁了突厥主力,为唐廷解除了后顾之忧。战后,仁会受到太宗玺书慰劳和褒奖。

高宗永徽二年(651),田仁会出任平州(故治在今河北卢龙)刺史。他到任后,大力提倡发展农桑,兴办学校,发展文化,史称其政绩显著。任满,转任郢州(故治在今湖北京山)刺史。恰逢这一年大旱,田仁会“自暴以祈,而雨大至,谷遂登(五谷丰登)。”当地百姓传唱一首歌谣来感恩他:“父母育我兮田使君,挺精诚兮上天闻,中田致雨兮山出云,仓稟实兮礼义申,愿君常在兮不患贫。”

郢州任后,他五次升迁。龙朔年间(661~663),担任胜州都督。该州地形险恶,游勇散卒和亡命之徒相聚为盗,危害百姓。仁会到任后,立即派出骑兵入山搜剿,为当地人民除却了一害,“自始外户不闭,盗贼绝迹”。

他在胜州任满,被调入朝中任太府少卿,掌管国库钱粮的保管出纳事务。这是一个肥差,但他不但没有靠山吃山,还把所得的俸禄估算自用后,把多余的俸禄悉数纳入官库。

麟德二年(665),田仁会转任右金吾将军。这个职务就是京师的卫戍任务。他维护京城治安,“京师无贵贱举惮之”,其中自然包括处罚了一些有权势的人。当时,长安闹市有一女巫装神弄鬼,自诩能起死回生,骗取百姓钱财。仁会经过一番侦察,上奏皇帝,把女巫赶出了京城。总章二年(669),升任太常正卿,咸亨初(670)又转为右卫将军。咸亨三年(672),告老致仕。仪凤四年(679)卒,终年79岁,被追谥“威”,以示对其一生功迹的高度肯定。

值得一提的是,虎父无犬子。田仁会的儿子田归道“弱冠明经举”,即年少就高中了明经科。在往后历次对西域的斗争中出生入死,功勋卓著,深得武则天和唐中宗的嘉许,也官至左金吾将军、右金吾将军,加银青光禄大夫,并追封原国公。

(三)

太宗征辽东

突厥欲趁空

武侯策马到

妙计建奇功

谭玉平

辟雍砚产生于三国至两晋时期,盛于隋至初唐。辟雍砚的发展,其总的演变趋势是砚心向上凸起逐渐加高,至初唐微凹或凸心平顶。砚足数量从最早期的三足、四足,不断增加到多足。砚足也不断增高,直到初唐砚足下面加一圈足(或称拖泥)。也有的砚足已消失,砚体与下部拖泥中间直接改为墙足。

田仁会铭记辟雍砚,从器型上解读符合初唐辟雍砚的时代特征。该砚砚心微凹,四周水槽,砚心与砚沿齐平。该砚蹄足和蛙形立柱交插连接圈足,在历代古砚中非常少见,目前未发现有相类似的第二件。但从官方馆藏的这一时期的辟雍砚仔细分析可以看出,初唐时期辟雍砚砚足演变具有多样性,有蹄足、水滴足、鬼面足、珠足、圈墙足开孔,多棱柱足。所以该砚以蹄足蛙形交叉加圈足,符合初唐辟雍砚砚足演变的多样性规律。该砚圈足直径30.2厘米,砚池直径25.2厘米,放在整个中国砚史上,算是大砚。现藏故宫博物院兽面二十二柱圆形圈足陶砚和陕西昭陵的长乐公主白瓷砚,直径在三十厘米以上。这些形制硕大的辟雍砚,都是蹄足下带有圈足,应是这一时期有代表性的大砚。我们仔细观察,辟雍砚砚沿带有子母口的都是原砚带有盖的,可惜完整品已经非常罕见,可能是陶瓷材质容易破碎的原因。

田仁会铭记辟雍砚为青石材质,品相完美无瑕。砚盖类似于战国时期青铜敦的敦盖,但其造型非常奇特,蛇尾缠鼠,蛇头拱着一小水盂于砚盖中央,巧妙地组合成盖钮,完成了装饰与实用的完美结合。

蛇鼠造型栩栩如生,细腻生动逼真,鳞甲雕刻排列有序,头尾弯曲线条极具力量感,生机勃发。水盂口沿四周饰莲瓣纹,莲瓣造型饱满,刀法犀利,匀净利落,莲瓣纹下又饰一圈小弦纹,使不起眼的小水盂更加繁缛华丽。隋唐时期因佛教盛行,莲花被赋予圣洁庄重的宗教之花,在砚盖小水盂边沿饰以莲花,更是饱含文人雅士感情的清雅之花。全砚整体造型庄重典雅,雕刻精湛,以浅浮雕、高浮雕、透雕、镌刻双刀铭文等多种技艺手法,分别雕刻出蛇、蛙、鼠、莲瓣图案,独具匠心。

在中国民俗文化里,蛇是华夏民族最早的图腾,是一种原始宗教神,后被称为始祖神。原始的图腾崇拜中,东夷太昊族(伏羲)我们的祖先,就崇拜蛇类动物,伏羲传说也是人首蛇身。中华民族是龙的传人,实则龙的原型是蛇,龙是蛇的升华。在商周青铜礼器上,蛇的纹饰也时有出现,如四川三星堆出土的铜蛇、二里头文化鱼蛇纹大陶盆。马承源先生在《商周青铜器纹饰综述》一文中也谈到古人对蛇的神化认识:《山海经》中说帝尧、帝嚳、帝舜葬于丘山,墓上有委蛇,乃是守卫的灵物。《诗经》中也有“维虺维蛇,女子之祥”“维熊维罴,男子之祥”来歌颂生育之句。

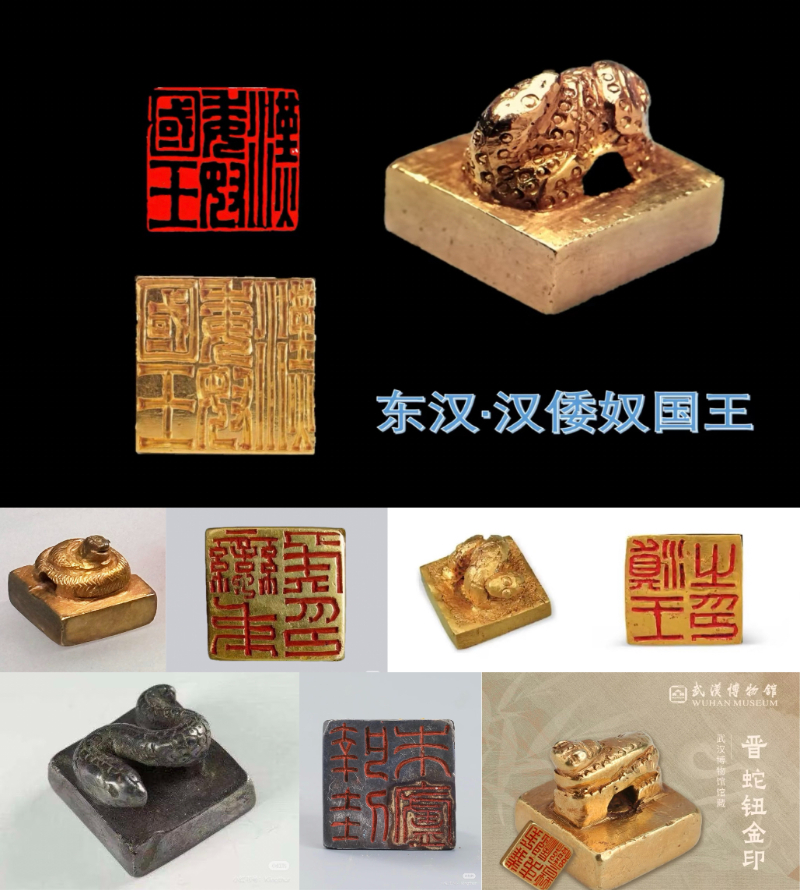

1990年湖南平江出土的西晋王朝敕封蛮族首领的金印“蛮夷侯印”,其钮就是蛇首。武汉博物馆藏“晋蛮夷归义侯”印也是蛇钮,著名的滇王印也是蛇钮。古代玺印钮制多式多样,除鼻钮、瓦钮、桥钮、塔钮、坛钮、杙钮、橛钮等式外,动物题材的钮式也是其大类,如虎钮、熊钮、龟钮、蛇钮、驼钮、马钮等。其中蛇更是作为神灵崇拜的意义存在古玺的官印中,且材质多为金质和银质。

鼠在传统文化中被赋予不平凡的灵性与美好的寓意,被被称为玉鼠、金鼠。鼠的繁殖力強,成为多子多孙多福的美好寄托。距今6000多年前的半坡遗址就出土了鼠面陶壶,商周时期的妇好墓出土的鼠首提梁卣,就是鼠形和夔龙纹的结合。

蛙的图腾崇拜,最早可追溯到六千到七千多年前的史前文明,从早期的彩陶、岩画到商周的青铜器上,都有出现。蛙的大腹形象与孕妇相近,蛙的产卵极为丰富,象征着生殖和繁衍能力,因此蛙纹是具有生殖崇拜的意象。鼠和蛙的图饰均体现人们对生命繁衍的崇拜和盼望。

关于辟雍砚铭文:“大唐太府少卿右金吾将军田仁会记,麟德二年”。田仁会铭记辟雍砚,砚主人田仁会是在初唐麟德二年题写铭记,纪年明确。初唐“麟德二年”是公元665年,唐代使用这个年号共两年,即664年至公元665年。麟德二年(665年)正是田仁会转任右金吾将军,与历史记载相合。

隋唐之前砚铭最具影响力的,当属现藏河南省博物院的河南濮阳东汉宋耿洛墓出土的盘龙石砚。该砚隶书铭文42字,其纪年明确,为东汉延熹三年(公元160年),该砚具有里程碑的砚史意义和艺术价值,是讫今发现纪年明确的最早的砚。到了唐代,文人铭砚之风已兴,砚铭与同时代陶瓷或其他器物上的铭记互相印证。石砚大多以“锥书”刻划,陶砚以墨书写款识为主。从铭文内容看,主要有纪年款、干支款、姓氏款、官衔款、作坊款、称颂或寄托款等,间有少量类似于金文的词款。如湖南省博物院藏“长兴十年”石砚,砚底刻“张师进记”四字,中间竖刻“长兴三年三月内将钱壹仟伍佰文买之”。长沙赤岗冲出土一方“闻人”紫石箕形唐砚,字径两寸有余。这些铭文刻划和书写的部位基本都在砚背,字体大多为行书、楷书、草书,隶书非常少见,可以看出这些砚铭与器物风格特征名款的时代书风的统一,对于我们研究带铭文的唐砚提供了珍贵的背景资料。

(四)

胜州山险丛林密

胡马游寇城外聚

使君剑指黄河北

四方百姓安生息

谭玉平

该砚铭文字体为隶书,字径2.5厘米见方,字形略扁,其风貌“结体运笔皆大变汉化”(马宗霍语)。纵观中国书法史,隶书的发展出现两个高峰,即汉代和清代。在这两个高峰之间有一个谷底,那就是唐代。近人马宗霍在《书林藻鉴》叙论中说:“自魏晋讫于南北朝流传书迹,以真行草为大家,篆成绝响,八分亦下坠如缕。隶书之称,或与真混,或与八分混,久已不复出矣。惟各体皆有名家,韩择木、蔡有邻、李潮、史惟则四人成为唐分书工者四家,结体运笔皆大变汉化。加上徐浩、玄宗隆基也善八分书,也就如此而已。”唐代书法上承魏晋,下启宋元,唐代也是帝王喜好和擅长书法最多的时代。太宗好行书,武则天好草书,玄宗李隆基尤喜隶书并倡导隶书复古,最有代表性的当数“工者四家”。由于唐代楷书在技法层面已登峰造极,这种独足发展的同时自然对唐代隶书的风貌产生很大的影响,所以马宗霍先生说“结体运笔皆大变汉化”。这种大变汉化的唐隶最大特点主要是用笔杂以唐楷书的笔法,同时将汉隶笔势左掠右波的特征更加程式法,这种程式法的书写实则在晋隋已开始形成,只是到了唐代受唐楷法度严谨的影响更加明显。

清钱泳在《书学》中对唐人的隶书也作了具体的分析:“唐人隶书,昔人谓皆出诸汉碑,非也。汉人各种碑碣,一碑有一碑之面貌,无有同者,即互当印章,以至铜器款识皆然,所谓俯拾皆是,都归自然。若唐人则反,无论玄宗、徐浩、张廷圭、史维则、韩择木、蔡右邻、梁升卿、李权、陆郢诸人书,同是一种戈法,一种面貌既不通《说文》,别体杂出,而有意圭角,擅用挑踢,与汉人迥殊,吾故曰,唐人以楷法作隶,固不知汉人以篆法作隶书也。”

这段论述更切中唐代隶书的要害--“楷法作隶”。田仁会砚铭中“大、太、少、右、将金、会”字的撇画,均以楷书笔法书写,“太、府、金、将”的点画都不是汉隶方圆兼备的圆点,已完全楷化。整体点画圭角明显,挑踢受唐楷的影响相对比较程式化。铭记结体疏密相间,其用笔结字虽欠汉碑雄浑之气,略失自然朴拙之意味,但点画谨严,明显圭角的装饰效果也增添了几分秀美之气。

今天,我们静对此辟雍古砚,大唐右金吾将军田仁会一手执剑、一手挥毫的剑胆琴心形象跃然眼前。其实,古代的官员,不论是文官还是武官,文韬武略都是必杀技。唐高祖李渊还在太原当唐国公时,就请名师张后胤辅导武功高强的李世民读《左传》。范仲淹,范文正公,我们都以为他只是一位著名的文学家、政治家,其实他的军事才能也是非常突出的。敌进我退的游击战术、步步为营“高筑墙”的阵地战术最早就是他老人家在对西夏作战时提出的,并一改大宋逢夏必输的战局。他当年在延州当西北战区副司令(经略副使)时,就教育他的部下后来的大宋国防部长(枢密使)狄青认真读《左传》。他说“武将不读书,匹夫之勇也”。著名抗金将领岳飞的文才和著名爱国诗人辛弃疾的武功,那都是一骑绝尘啊。无巧不成书,岳飞也是从小熟读《左传》的。我们来欣赏这些著名将领的文采——

渔家傲

宋·范仲淹

塞下秋来风景异

衡阳雁去无留意

四面边声连角起

千嶂里

长烟落日孤城闭

浊酒一杯家万里

燕然未勒归无计

羌管悠悠霜满地

人不寐

将军白发征夫泪。

满江红

宋·岳飞

遥望中原,荒烟外,许多城郭

想当年、花遮柳护,凤楼龙阁

万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作

到而今,铁骑满郊畿,风尘恶

兵安在,膏锋锷

民安在,填沟壑

叹江山如故,千村寥落

何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛

却归来、再续汉阳游,骑黄鹤

破阵子

宋·辛弃疾

醉里挑灯看剑

梦回吹角连营

八百里分麾下炙

五十弦翻塞外声

沙场秋点兵

马作的卢飞快

弓如霹雳弦惊

了却君王天下事

赢得生前身后名

可怜白发生